第2部 パネルディスカッション

次の20年の循環器病予防

斎藤能彦 先生(日本循環器協会副代表理事 奈良県西和医療センター総長)

塚田(哲翁)弥生 先生(日本循環器学会常務理事 日本医科大学武蔵小杉病院副院長)

パネリスト:

磯部光章 先生(日本心臓財団常任理事 榊原記念病院院長)

木田圭亮 先生(日本循環器協会幹事 聖マリアンナ医科大学薬理学主任教授)

東條美奈子 先生(日本循環器病予防学会常任理事 北里大学医療衛生学部教授)

心臓病の予防・啓発と患者支援

脳卒中・心臓病等総合支援センターの活動

磯部光章 先生モデル事業としての東京 脳卒中・心臓病等総合支援センターが活動中

循環器病はわが国の国民病であり、悪性新生物に続く死因となっています1)。また東京都民の死因の約4分の1(24.2%)は循環器病であり2)、これは全国平均より多い数です。介護が必要となる疾患として循環器病(脳血管疾患+心疾患)は約5分の1(20.6%)と、疾患全体に占める割合が多くなっています3)。わが国の平均寿命は男女とも80歳代と長いのですが(男性81.41歳、女性87.45歳)、健康寿命(日常生活において健康上の問題がなく自立して生活できる年数:介護や支援を必要とせずに生活できる期間)はそれより10年前後(男性8.73年、女性12.06年)短くなっています4)。こうした状況は循環器病が非常に影響していると思われます。

このような背景のもと、脳卒中・循環器病対策基本法(「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」2018年12月14日交付)が制定されました。この法律に基づいて循環器病対策推進基本計画が作成され、さらに各都道府県で様々な施策が実施されています。その目的は循環器病の医療体制の整備と診療情報の提供体制の整備です。その柱となるのは、①「循環器病の予防や正しい知識の普及啓発」、②「保健、医療及び福祉に係わるサービスの提供体制の充実」(健診・救急医療・リハビリテーション・後遺症支援・緩和ケア・治療と仕事の両立支援・小児科の移行医療・情報提供や相談支援など)、③「循環器病の研究推進」、などになります。

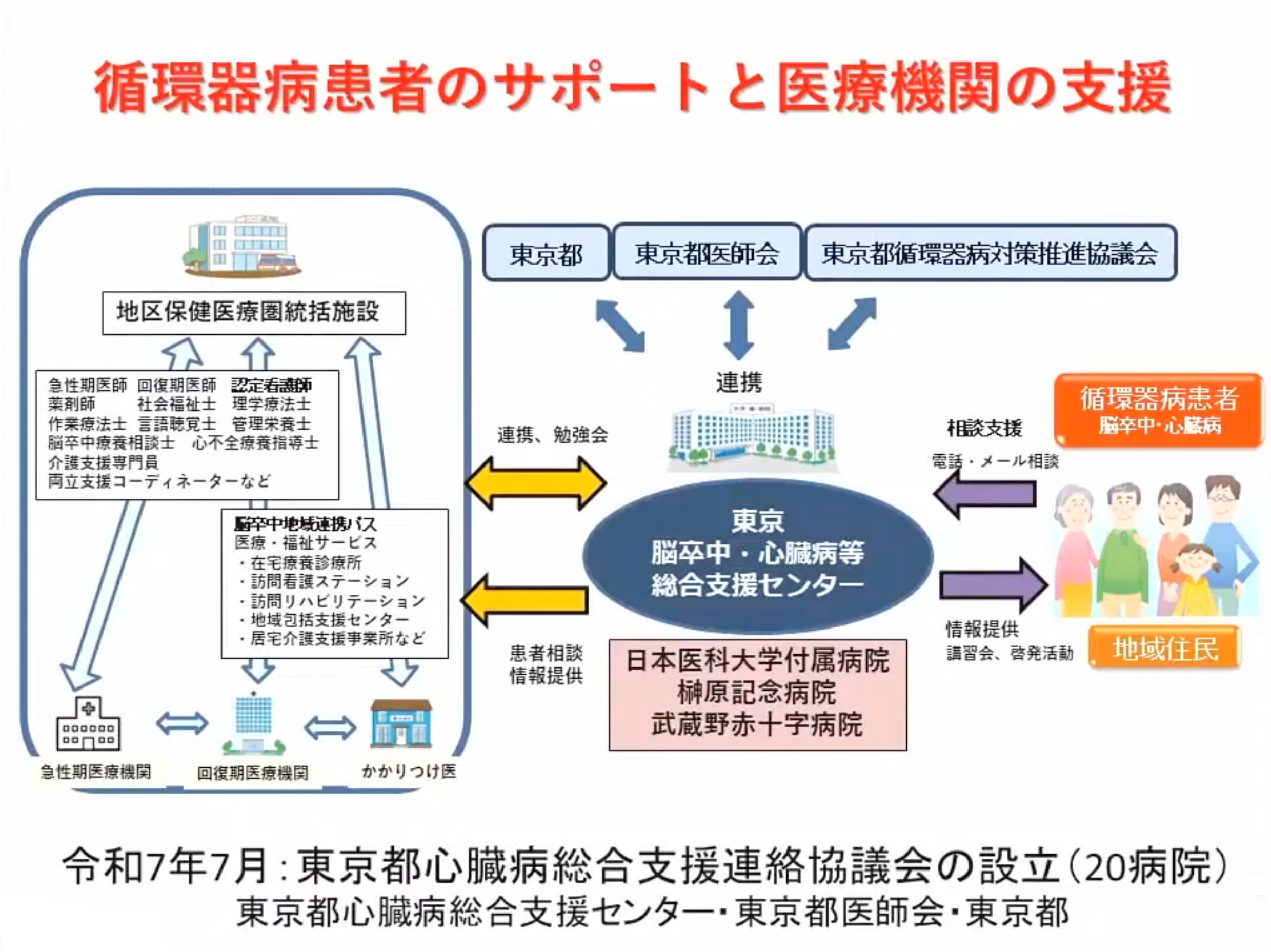

同法に基づいて厚生労働省は令和4年度からモデル事業として、全都道府県に1カ所ずつ「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を設置しています。支援センター設置の目的は、「患者支援について各都道府県のハブとなって各種機関と連携を進める」ことであり、情報提供(患者・家族、市民、かかりつけ医)、相談支援(患者や医療機関からの相談受付)に関して行政・地域医療機関・医師会・各職種地域連携が協力する形となっています。東京都は人口が多く病院の密度も高いので、日本医科大学付属病院・榊原記念病院・武蔵野赤十字病院の3病院がワンチームで東京 脳卒中・心臓病等総合支援センターに選定され活動しています。

その具体的内容をご紹介します(図1)。3病院は総合支援センターとして、東京都・東京都医師会・東京都循環器病対策推進協議会と連携を行うと同時に、東京都に12ある二次保健医療圏の各施設とも連携し、活動を広げています。地域住民(脳卒中・心臓病の循環器病患者)に対しては、講習会などの啓発活動を通して情報提供を行うと同時に、電話・メール相談も実施しています。

3病院にはそれぞれ患者さんからの相談窓口を設置していますが、東京都でこのような相談窓口を持っている病院は、全体の3分の1にも満たないのが現状です。榊原記念病院は総合支援センターとなる以前から、こうした相談窓口を設置しており、月に約1,000件の電話での医療相談があります。電話には外来の看護師が対応しており、受診相談や療養相談などに応じています。さらに緊急性のある内容についての判断なども行っています。

図1 循環器病患者のサポートと医療機関の支援

令和7年7月:東京都心臓病総合支援連絡協議会の設立(20病院)

東京都心臓病総合支援センター・東京都医師会・東京都

昨年からはモデル事業に合わせてメール相談も受けるようにしました。まだメール相談数は月10数件と多くはありませんが、受診・受療について(47%)、療養について(35%)が多くを占めていました。以上のような活動を東京都全体の病院に広げていこうと活動を始めています。

総合支援センターによる都民への啓発活動の具体例

総合支援センターでは、3病院が共同で都民・患者を対象とした講演会・研修会・ピアサロンなどを開催しています。具体的には、「心臓を守る健康生活~食事・運動・お薬~」というキャッチコピーを作り、①心臓を守る親子教室(「病院を探検しよう!医療のお仕事を体験してみよう!」)、②お薬教室(心不全・不整脈・動脈硬化・手術後の健康生活)、③運動教室(心臓病予防のための運動教室)、④料理教室(心臓を守る健康レシピ)、などを行っています。親子教室では、小中学生60名と保護者60名の計120名が病院で様々な医療活動(AEDの実習・自分の心臓をエコーで撮る・自分の心臓の音を聴く・薬剤師や看護師の仕事をみる・病棟の様子をみるなど)を体験しています。心臓病になった患者さんが、自分に病気に立ち向かうためにやるべきことは、薬の知識を持って適切に服用すること、運動すること、栄養管理(食事)の3つです。それに応じてお薬教室・運動教室・料理教室を展開しています。料理教室はキッチンスタジオを借りて行っていますが、心臓病の方、心臓手術をした方のための食事を実践したり、高齢者の誤嚥対策、先天性心疾患のお子さんを持った保護者が食育に関心があるものの然るべき情報がないという状況に対応したりもしています。

先天性心疾患患者(中高生)と家族を対象に「先天性心疾患ピアサロン」も行っています。これは患者さん同士の交流会(ピア:仲間)ですが、先天性心疾患手術をして元気になったけれど、まだ病気を抱えている中高生を対象に、将来のことを勉強したり、互いに交流をもってもらうなどの活動をしています。

都民を対象とした公開講座も実施しています。

一方、患者さんだけでなく医療従事者への講演会・研修会・事業なども行っています。それらには、①仕事と心臓病療養の両立支援セミナー、両立支援ネットワークの構築、②心不全のACP(Advance Care Planning)*、③在宅医への携帯型心エコーの講習と貸与、④看護介護者向け研修会開催(心不全患者のシック・ディ対策、認知症・末期心不全患者の在宅生活支援、心不全療養指導士交流会)などがあります。

2025年度からは国のモデル事業から東京都の委託事業となりました。以上のような活動を通して、今後ともモデル事業を展開していきたいと考えています。

1) 平成29年(2017) 人口動態統計月報年計(概数)の概況.厚生労働省

2) 令和元年(2019年)人口動態統計.東京都保健医療局

3) 2019年(令和元年)国民生活基礎調査の概況.厚生労働省

4) 健康寿命の令和元年値について.厚生労働省

*ACP(Advance Care Planning):将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、本人による意志決定を支援する取り組みのこと(日本医師会ホームページによる)

健康ハートの日2025の紹介

木田圭亮 先生(健康ハートの日運営部会長)本年度のキャッチフレーズは「ハートはともだち~大切にしよう、自分のハート~」

本年度の「健康ハートの日」(8月10日)啓発活動のキャッチフレーズは「ハートはともだち~大切にしよう、自分のハート~」です(図1)。これは漫画『キャプテン翼』のセリフ「ボールはともだち」にかけており、『キャプテン翼』の作者の高橋陽一先生に登場人物の一人である三杉淳のイラストをオリジナルで描いていただきました。漫画では三杉淳は心臓に持病がある天才サッカー選手の設定となっており、「健康ハートの日」の「心臓病啓発アンバサダー」として就任してから本年で三年目になります。図1 8月10日は健康ハートの日

「ハートはともだち~大切にしよう、自分のハート~」

本年度も既に「健康ハートの日」の活動は始まっており、6月29日には「循環器病患者みんなのWA(わ)」を現地(東京会場:ゆみのハートクリニック 高田馬場、大阪会場:大阪医科薬科大学新講義実習棟)とオンラインのハイブリッドで開催し、講演と交流会(スモールグループでのディスカッション)を行いました。

また日本サッカー協会、Jリーグの方々にご協力いただき、試合がある日にスタジアムにブースを出し、観戦にきたサポーターの方々に「健康ハートの日」の啓発活動を行っています。本年は協力チーム数が増えてJリーグだけでも16チームとなり、さらに『キャプテン翼』に登場していたチーム名と同じ名前で、実際に東京都葛飾区に誕生したJリーグを目指している、南葛SC(関東サッカーチームリーグ1部)も毎年活動に加わっていただいております。

大阪・関西万博でもイベント開催

薬局・ドラッグストア参加型"血圧啓発"キャンペーン「血圧を測ろうぜ!」は、全国の薬局・薬店とのコラボ企画であり、昨年は約1万店舗で実施しましたが、本年は約3万店舗を目標としています。本年は医療分野だけでなく、他の分野とのコラボレーションも加わりました。キャンペーン公式飲料「胡麻麦茶」、劇場版「TOKYO MER-南海ミッション-」などです。また、本年度は大阪・関西万博でもイベントを開催します。8月3日には小学生向けの医療が学べる体験イベント「SUWAN QUEST」を万博のFLE(フュチャーライフ エクスペリエンス)ステージで行います。これは日本循環器学会の禁煙促進キャラクター「すわん君」に父親がいるという設定で、その父親を病気から救おうというストーリーでの医療体験イベントです。

一方、医学部志望の中高生向けには毎年恒例の「集まれ 未来のドクター」というイベントを実施します(7月27日 オンライン方式)。本年は特別講演に現役医学生であり元ラグビー日本代表である福岡堅樹氏をお招きする予定です。こうしたイベントに参加した方々が、将来、実際に医学部に入って循環器を学び、「健康ハートの日」で一緒に仕事をすることできたら良いなと考えています。

さらに本年は、毎日ラーメンを食べているユーチューバーとコラボして、心肺運動負荷試験を行ったので、その結果も楽しみにしていただきたいと思います。

8月10日には全国47都道府県でライトアップ

8月10日の恒例の健康ハート・ライトアップも、本年は47都道府県の全部で赤のライトアップを行うのが目標です。8月10日は「健康ハートの日」だけでなく、「ハットの日」(ピザハット・リンガーハット・イエローハット;ハット連盟)、「かっぱえびせんの日」(や(8)められない、と(10)まらない)、「シャウエッセンの日」(パリッと)でもあります。強敵ぞろいですが、このうち本年は「かっぱえびせんの日」(カルビー)および「シャウエッセンの日」(日本ハム)とイベントなどでコラボすることになっています。来年はぜひハット連盟ともコラボしたいものです。

さらに宮本恒靖氏(元サッカー日本代表/日本サッカー協会会長)、栗山英樹氏(元プロ野球選手/野球日本代表・侍ジャパン前監督/北海道日本ハムファイターズCBO)へインタビューすることができたので、これから動画も配信する予定です。

本年8月10日「健康ハートの日」は、40周年ということで盛りだくさんのイベントを用意しているので楽しみにしていただきたいと思います。

*日本循環器協会 機関紙の健康情報マガジンCOCORO VOICE,Vol.12 SUMMER掲載.なお栗山英樹氏の肩書中のCBOはChief Baseball Officerの略。

女性のための循環器疾患予防啓発活動

Go Red for Women Japanのご紹介

東條美奈子 先生米国で始まったGo Red for Women®活動

本日は「Go Red for Women®」、この言葉をぜひ覚えていただきたいと思い、ご紹介させていただきます。米国では女性の死亡原因の第一位が心臓病であり、その割合が増加し続けていたことから、女性における循環器疾患についても国民の意識を高める必要に迫られ、米国心臓協会(AHA)が2004年に「Go Red for Women®」活動を始動し、今や世界50カ国に広がっています。

米国では心臓病月間の2月第一金曜日が「National Wear Red Day®」と定められています。同じ日に赤い色をまとうことで、女性の心臓病や脳卒中の予防や早期発見について、多くの人々に関心をもってもらうための啓発活動の1つです。

AHAの年次学術集会では、例年、会期中の1日をWear Red Dayと定めて、学会参加者に赤い色を身につけて女性に循環器疾患予防啓発活動に参加するよう、大々的に呼びかけています。

実際、この活動が20年経った現在、米国では男性と女性の間に心臓病による死亡例数の差がほとんど無くなるという、良い効果を生んでいます。

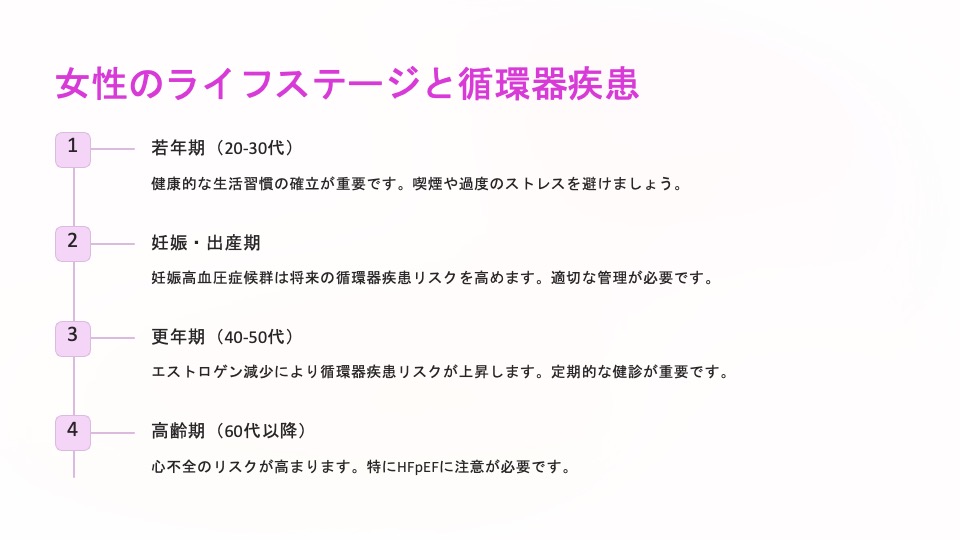

女性の循環器疾患で重要なライフステージと女性に特有な症状の認識

このような活動が始まったのは、女性の循環器疾患の場合は、若年期、妊娠・出産期、更年期、高齢期とライフステージを考える必要があるためです(図1)。特に更年期ではエストロゲン減少により循環器疾患リスクが上昇しますし、高齢期では心不全リスクが高まります。このようなライフステージを考えた上での循環器疾患対策を考えることの重要性を多くの方々に知っていただく必要性があるからです。図1 女性のライフステージと循環器疾患

HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction。左室駆出率の保たれた心不全。

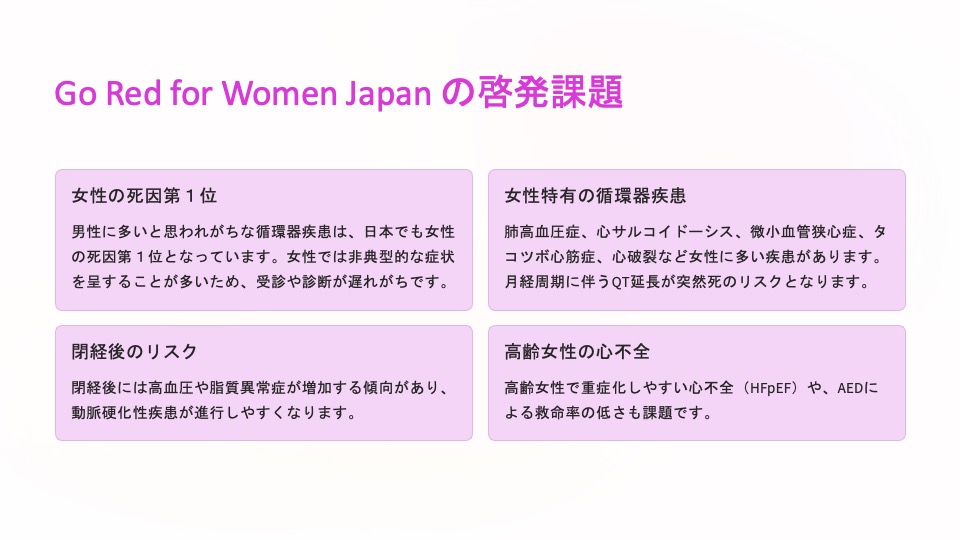

日本における啓発活動「Go Red for Women Japan」では、日本においても循環器疾患が女性の死因の第一位であること、女性特有の循環器疾患があること、閉経後のリスクがあること、高齢女性では心不全が重症化しやすいこと、などを広く知っていただくという課題があります(図2)。また女性特有の循環器症状についても知っておいていただくことが大事です。つまり非典型的な症状(女性では男性と異なる心臓発作の症状を示すことがある)、見過ごされやすい兆候(極度の疲労感、めまい、吐き気、背中や顎の痛みなど非典型的な症状がある)、症状の持続時間(症状が長く持続することがあり、緊急性が認識しにくい傾向がある)、といったことなどが挙げられます。

図2 Go Red for Women Japanの啓発課題

また、AEDと女性の救命率向上への取り組みも必要とされています。つまり女性のAED使用率の低さ(女性の心停止時にAEDが使用される割合は男性より低いことが分かっています)、課題と理由(プライバシーへの配慮や女性の胸部にAEDを使用することへの躊躇が原因)、啓発と教育(AEDの適切な使用法や、女性への使用時の配慮について広く教育している)、環境整備(プライバシーを確保できる環境の整備や、女性に配慮した被覆材等の設置)などの課題があります。

わが国におけるGo Red for Women Japan活動

こうした状況の中で私たちは、2023年にAHAと提携しGo Red for Women®活動をわが国でも開始しました。まず、日本循環器協会機関紙である健康情報マガジンCOCORO VOICEを通じ、年一回Go Red for Women®特集を掲載することにしました。また昨年(2024年)2月2日、初めて東京大学鉄門記念講堂でGo Red for Women Japan健康セミナー「女性のココロと心臓の話」(赤をまとい女性の心臓病を考える)を開催しました。この時は、赤い小物を身につける、あるいは赤い服を来てくることを縛りとして、皆さんにGo Redで集まっていただきました。本年(2025年)1月にはタレントの山瀬まみさんに赤い服を来てCOCORO VOICEにご登場いただき、インタビューを行いました(Vol.10 WINTER)。同号には東京大学鉄門記念講堂での健康セミナーのレボートが掲載されました。私も「女性の健康と循環器疾患を考える 更年期後の発症リスクと予防策」を寄稿しました。本年2025年のGo Red for Women Japan健康セミナーは、東京(2月8日 東京大学 安田講堂)と大阪(梅田スカイビル スカイルーム1)で開催されました。シニア女性のチアリーダーの方々にもご参加いただき、元気のある会となりました。米国と比べてわが国では、まだ寄附文化が十分に根付いてはいないように思われますが、Go Red for Women Japan健康セミナー2025に協賛いただいた企業・団体の皆さまに心よりお礼を申し上げます。Go Red for Women Japanは始まったばかりの活動です。今後とも末永く継続できるような仕組みづくりに邁進したいと思っています。引き続き皆様のご支援とご協力をどうぞよろしく、とお願い申し上げます。

パネルディスカッション

ライフコースを考慮することの重要性

- 司会(斎藤)

- ただいま、三人の先生方のそれぞれのお立場から、現在の活動そして今後についてお話いただきました。最近では、小児期から成人期そして老年期といったライフコースの研究が注目されていますが、そうした視点からはいかがでしょうか。

- 磯部

- ライフコースということでは、お子さんに向けた「心臓を守る親子教室」を行っています。当院では2018年から行っており、子どもたちにも親御さんにも人気が高いイベントです。参加する子どもたちの多くは、お友だちや家族に心臓病の方がおられると思いますが、そういう方々に対するいたわりや共感を育んでいって欲しいという思いで実施しています。その子どもたち自身の将来の成長に役立つだけでなく、社会全体も良くなっていくのではないかと期待しています。もう一点、強調しておきたいのは心臓病患者の両立支援の重要性です。職場での療養と就業の両立支援、あるいは子どもたちの療養と就学の両立支援は重要な問題であるにもかかわらず、がん等の場合よりもずっと遅れています。我々はセンター事業を通じて、こうした両立支援のネットワークを構築して全国展開していますが、全国の病院から多くの問い合わせがあります。

- 司会(斎藤)

- ありがとうございます。木田先生、いかがでしょうか。

- 木田

- 喫煙などの問題に限らず、心臓病も子どもの時からの疾患啓発が大事だと思います。小学校の教科書に心臓病のことが載っていれば、身近な所から学習できることになります。AEDに関しては、サッカーのイベントに出ていると、AEDが置いてある場所など、サポーターは結構詳しく知っていることがわかります。今はまずサッカーでAEDをアピールしていますが、バスケットは秋から冬にかけてシーズンなので、これに合わせてバスケットについてもAEDの存在を強調していきたいと考えています。幅広く、そして各々の世代に健康ハートの日を届けたいと思っています。

- 司会(塚田)

- ありがとうございます。東條先生からはライフステージという言葉で、女性のライフコースについてもお話しいただきました。

- 東條

- 女性の場合はライフコースによるホルモン・バランスの変化に伴って、疾患の起こりやすさが違うことがわかってきました。また、命にかかわるような不整脈の前兆として、心電図にQT延長という所見がみられることがあるのですが、実は女性では月経のたびにそれが起きることが最近の研究で明らかになっています。女性ホルモンの一つであるプロゲストロンがQTを延長させるというのです。このように女性には加齢以外の別の周期で起こるものがあるのです。余り研究は進んでいませんが、臨床ではこうしたことも考えていかなくてはならないと思っています。

工夫が必要とされる疾患啓発活動

- 司会(斎藤)

- 磯部先生からモデル事業の取り組みをご紹介いただきましたが、やはり小児期からの教育が非常に大事だと思うのです。

- 司会(塚田)

- そうですね。といっても学校の先生方はお忙しいと思うので、やはり日本循環器学会として子どもたちが知識を得るような環境を整えていくことが大事かなと考えています。一方、笹野先生からは「健康なんて興味ないよ派」のお話がありました。磯部先生、こうした健康意識が低い方々にどう対応するとよろしいでしょうか。

- 磯部

- 「心臓を守る親子教室」は、申し込み開始からあっと言う間に満員になります。サッカーの試合もそうだと思いますけど、何か興味を引きつけるイベントやゲームを行うことで、健康意識が低い方々の参加も得ることができるように思います。上からの目線で考えるのではなく、たとえば学校教育に疾患啓発を取り入れていくことなども大事ですね。

- 木田

- さきほどラーメンの話をしましたが、学会レベルでは塩分控えめ・ラーメンはなるべく食べない、という話で終わってしまうのですが、その時だけハイハイと聞いていておしまいというのでは、あまり効果がありません。ラーメンを食べるにしても、つゆまで全部飲まないとか、一日三食のうちラーメン以外の食事をどうするかといった心掛けも大事だと思います。いずれにせよ、持続的に我々の思いを少しでもラーメン屋で並んでいる皆さんにも届けたい。ラーメン屋に行く一つ前の駅で降りて歩いてからラーメンを食べたほうがもっとおいしいですよ、と呼びかけたりしていきたいと思っています。

- 東條

- 疾患啓発活動で多くの方々に興味をもっていただくのは、すごく難しいと思っています。そこでセミナーなどでは学会の偉い先生だけでなく、ゲストにタレントの方やスポーツ関連の方をお招きして、市民の方々により興味をもっていただくような工夫をしています。またバンフレットやクルミなどのお土産も用意して、お家に帰ってもご家族や周りの方々と、今日はこんないいことを学んできた、と話して広げていただけるようにしています。

- 司会(斎藤)

- 第一部で石見先生がご紹介になった「AED-GO」というのはすごく良い言葉だと思ったのですが、それに匹敵するような行動変容を起こすアプリが開発できれば素晴らしいと思うのですが...。

- 木田

- 楽しみながら勉強になって健康になる、そういったアプリを開発できたら良いですね。

- 司会(斎藤)

- 「心臓病啓発アンバサダー」の三杉淳君はサッカー選手としてインターナショナルな存在なのでその影響力は大きいのですが、最近の若者はやはりゲームに興味があるので、固いイメージの日本循環器協会・日本循環器学会がゲームを作ったとなると、これはかなり注目度が上がって拡大する力になるのではないかと、今のお話を聞いて思いました。

- 司会(塚田)

- 社会構造の変化で、シングルマザーのお子さんも多く、お子さんが一人でご飯を食べる「子食」も問題になっています。本当に健康によい「子食」は何か、といった情報を届けるのも大事な活動ではないかと思います。

- 磯部

- 心臓病になった人ができることは、ちゃんと食事をして、運動して、きちんと薬を飲むということです。「料理教室」を行うことで、病気になると粗食にして薄味のものを食べなくてはならないといった概念を打破したかったのです。それと先天性心疾患で手術した子どもを育てるお母さんにとって、大事なことはやはり食育なのです。こういった取り組みでは、病院の「料理教室」でしかできないこともあると思うのです。

- 司会(塚田)

- 女性の場合は、痩せすぎというのも逆に問題かと思うのですが。

- 東條

- 痩せすぎた妊婦さんの場合、お腹の赤ちゃんが年を取ってからメタボになる可能性が高くなるようです。そういったことは一般には全然知られていないので、やはり妊婦さんの教育は大事だと思います。

- 司会(塚田)

- 本日のディスカッションでは、これからの20年の循環器病予防に向けた、いろいろと貴重なお話しを聞くことができました。大変充実したディスカッションになったと思います。バネリストの皆さん、ありがとうございました。この先の20年は、これまでの40年を礎にして、エビデンスに基づくライフコースアプローチも含めた包括的な循環器病予防を、社会と医療機関・医療従事者が手を携えて行っていくことができればと思います。皆様、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。