講演2 循環器予防対策の半世紀:

成人病から生活習慣病へ、基本健診から特定健診へ、エビデンス構築の変遷

慶應義塾大学衛生学公衆衛生学教授

岡村 智教 先生

「成人病」から「生活習慣病」へ

まず公衆衛生における予防の定義について触れますと、一次予防・二次予防・三次予防と三つの段階に分かれています。一次予防(臨床では0次予防)は健康増進、特定疾患の発症阻止(予防接種など)、二次予防(臨床では一次予防)は早期発見・早期治療(がん検診、人間ドック、特定健診など)、重症化予防(糖尿病患者に対する栄養指導など)、そして三次予防(臨床では二次予防)は再発予防(心筋梗塞患者への坑血小板剤などの投与、後遺症予防、リハビリテーションなど)が相当します。わが国の歴史をひもとくと、かつては「成人病」という用語がありました。この用語は、年齢とともに病気の発生は避けられないという考えが背景にあり、その流れで早期発見・早期治療の考え方が普及しました。がん検診などが良い事例ですが、健康増進などの考え方は後手になり、典型的な事象として喫煙対策の遅れなどが潜在化していました。昔、秋田などで疫学調査をしますと、脳卒中発症のことを「中風に"あたる"」などとの表現が聞かれましたが、これは天から雷が落ちてきたように「成人病」が避けられない概念として捉えられていたことを示唆しています。一方、その後に使われるようになった「生活習慣病」という用語は、生活習慣の改善で病気を予防できるという考え方が背景にあり、「早期発見・早期治療」だけでなく、「一次予防」にも重点を置く予防戦略が背景にあります。こうした観点に立ち、公衆衛生審議会から「生活習慣病」の概念が提案され、この用語が平成8年(1996年)から厚生省(当時)により導入され今日に到っています。

循環器病の二次予防対策ということでは、昭和42年(1967年)の厚生省(当時)の予算では、がん対策費が4億9千万円(医療施設整備費を除く)だったのに対し、脳卒中と心臓病を合わせた循環器病対策費は100万円弱にすぎませんでした。昭和43年(1968年)には地域での疫学研究結果をもとに脳卒中予防対策費を概算要求しましたが、大蔵省(当時)に一蹴されたとの記録が残っています。しかし昭和44年(1969年)には脳卒中予防特別対策事業が始まり、脳卒中死亡率が全国平均の2倍以上の市町村に絞ってパイロット事業を開始する予算が通りました(1200万円)。当時は脳卒中の死亡率が非常に高かったので、対象が脳卒中になっていますが、主に高血圧をスクリーニングして重症例を治療するというモデルでした。翌年の昭和45年(1970年)には日本心臓財団が発足していますので、この70年代あたりから研究者や問題意識の高い方々が集まって、モデル的に種々の循環器病の予防対策事業が開始されたと思われます。

基本健診から特定健診へ

多くのエビデンスが集積される中で、昭和57年(1982年)には老人保健法が制定され、公的な健診制度が全国的に担保されました。実施主体は市町村です。老人保健法保健事業の第一次計画(1982~1986年)の最初のターゲットは脳卒中・高血圧・胃がん・子宮がんであり、当時一番多かった疾患を中心に据えた対策がなされました。そして第二次計画(1987~1991年)、第三次計画(1992~1999年)と改訂され、健診項目の拡充が主体で進められました。さらに第四次計画(2000~2004年)では、個別健康教育やヘルスアセスメントの概念が導入されました。個別健康教育というのは、脂質異常症・糖尿病・高血圧・喫煙などの「生活習慣病」を地域の保健師などの指導により改善させること、ヘルスアセスメントというのはその人の健康状態を評価して本人の振り返りに役立たせることであり、これらが制度化されたということです。ちょうど2000年からは一次予防を推進する「健康日本21」が開始されましたので、第四次計画は「健康日本21」を国民的な運動として推進するための実践計画としての位置づけを持っており、「健康日本21」と連動した施策として壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸などが目標となりました。

その後、老人保健法は、現行の高齢者の医療確保法に改正されることになり、保健事業については、第四次計画と同一の内容で「保健事業平成17~19年度計画(2005~2007年度)」としてさらに三年間継続されました。

そして、2008年からは現行の「特定健診・保健指導」が開始されました。これは保健指導がメインで、健診はむしろどのように人を保健指導を実施するのかを決める(階層化する)ためのものと理解されています。

循環器病の一次予防対策

公衆衛生における一次予防(臨床では0次予防)は、健康増進法の第七条の次のような定めに則ったものです。"厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という)を定めるものとする。"この「基本方針」こそ、現在の「健康日本21」に相当します。「健康日本21」では、国だけでなく都道府県も住民の健康増進計画を定める義務があり、市町村は定める努力義務があるという立て付けになっています。現行の「健康日本21」は第三次であり(2024年開始)、その概念図が示されています(図1)。一番下に「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」という時間軸が置かれています。そのすぐ上にあるのが環境要因であり、社会環境の質が向上しないと疾患の予防に繋がらないことが示されています。さらにその上には「個人の行動と健康状態の改善」があり、ここには普段我々が実行している「生活習慣の改善」「生活習慣病の発症予防」「生活習慣病の重症化予防」などが記載されています。これらのことを通して、一番上にある「健康寿命の延伸、健康格差の縮小」に繋げるというモデルになっています。

図1 健康日本21(第三次)の概念図

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会 歯科口腔保健の推進に関する専門委員会(令和5年5月).健康日本21(第三次)推進のための説明資料(その1)

NCDs:非感染性疾患

この根本にはヘルスプロモーションという考え方があります。個人ベースの健康づくりでは、専門家の支援(知識や技術の提供)を受けて個人が健康づくりを行うのに対して、ヘルスプロモーションでは健康づくりを支援する環境づくりや仲間作りも行うことで、個人が無理なく生活の質の向上を目指すことが可能になります。これには知識・技術・ヘルスサービスという個人への働きかけと同時に、住民の参加も後押しとなります。

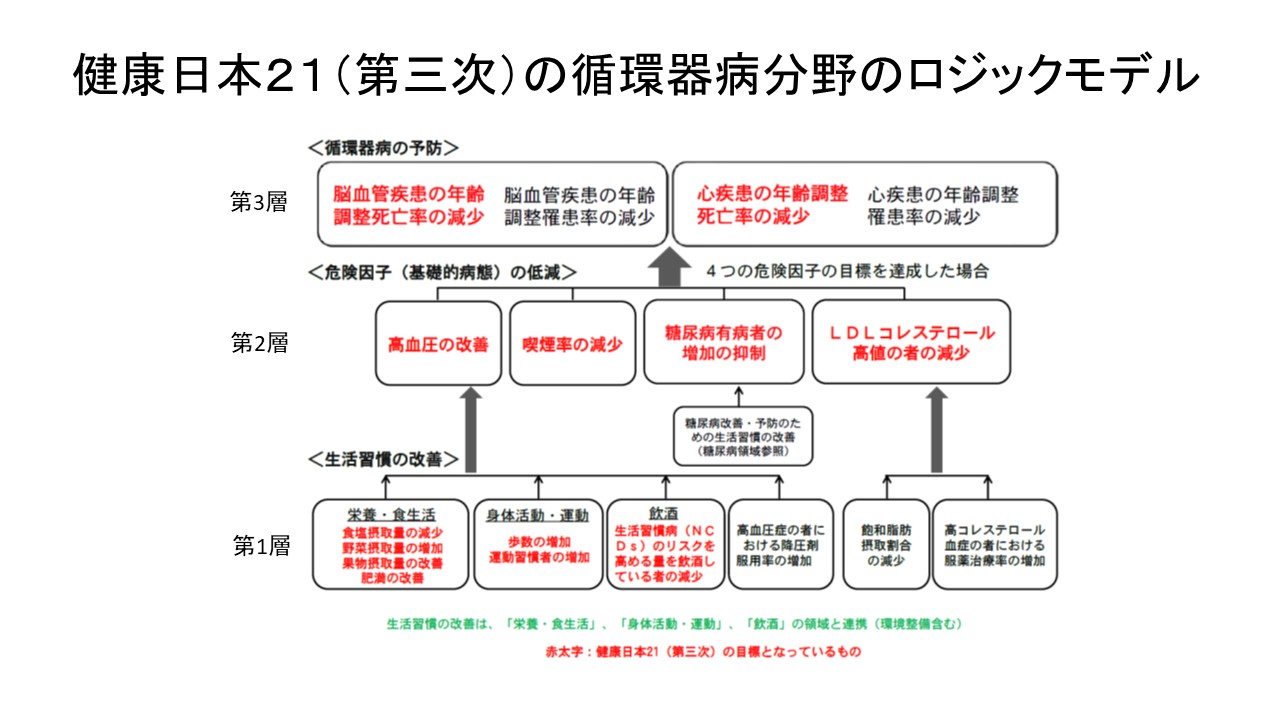

「健康日本21」(第三次)の循環器病のロジックモデル

続いて「健康日本21」(第三次)の循環器病のロジックモデルを紹介します。同モデルは下から上へと順に第1層・第2層・第3層と分かれており、第1層が生活習慣の改善、第2層が危険因子(基礎的病態)の低減、第3層が循環器病の予防、となっています(図2)。第1層が改善されると第2層も改善され、最終的には第3層も改善される(脳血管疾患と心疾患の年齢調整罹患率と年齢調整死亡率の減少)という構造になっています。図2 「健康日本21」(第三次)の循環器病のロジックモデル

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会 歯科口腔保健の推進に関する専門委員会(令和5年5月).健康日本21(第三次)推進のための説明資料(その2)

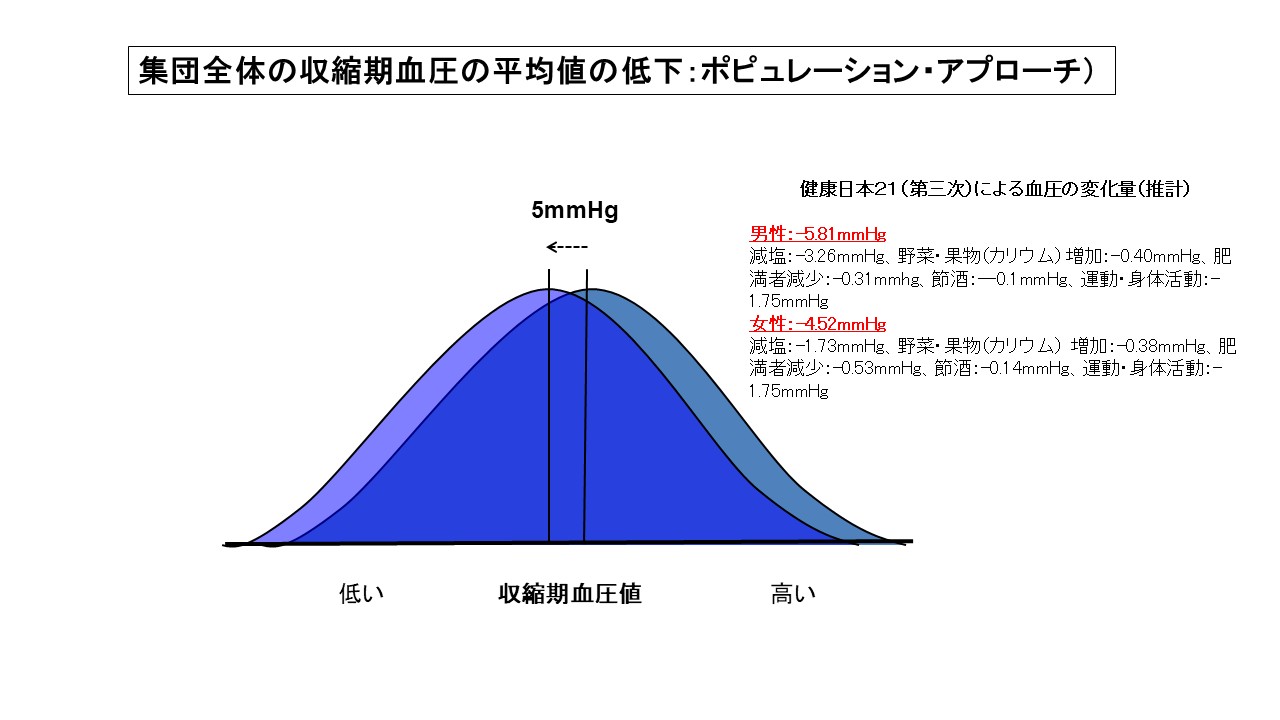

図2のうち赤字で示されているものは、健康日本21(第三次)において、評価のための具体的計画と数値目標が設定されています。たとえば「高血圧の改善」では、国民全体の収縮期血圧を5mmHg下げることが目標になっています。個人の場合に5mmHgというのは誤差かもしれませんが、集団の5mmHgというのは収縮期血圧の分布の山の頂点が5mmHgローリスクサイドに動くということになります(図3)。図にあるように減塩、野菜・果物(カリウム)増加、肥満者減少、節酒、運動・身体活動により男性では5.81mmHg減少、女性4.52 mmHg減少が得られるとの試算も示されています。厚生労働科学研究EPOCH-JAPAN(大規模統合コホート研究)の一部として実施された研究から、収縮期血圧5mmHg低下により、全国の脳卒中死亡者数の予測減少数は、男性3,251人、女性1,722人、合計約5,000人とのデータが得られています1)。

図3 集団全体の収縮期血圧の平均値の低下(ポピュレーション・アプローチ)

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会 歯科口腔保健の推進に関する専門委員会(令和5年5月).健康日本21(第三次)推進のための説明資料(その2)

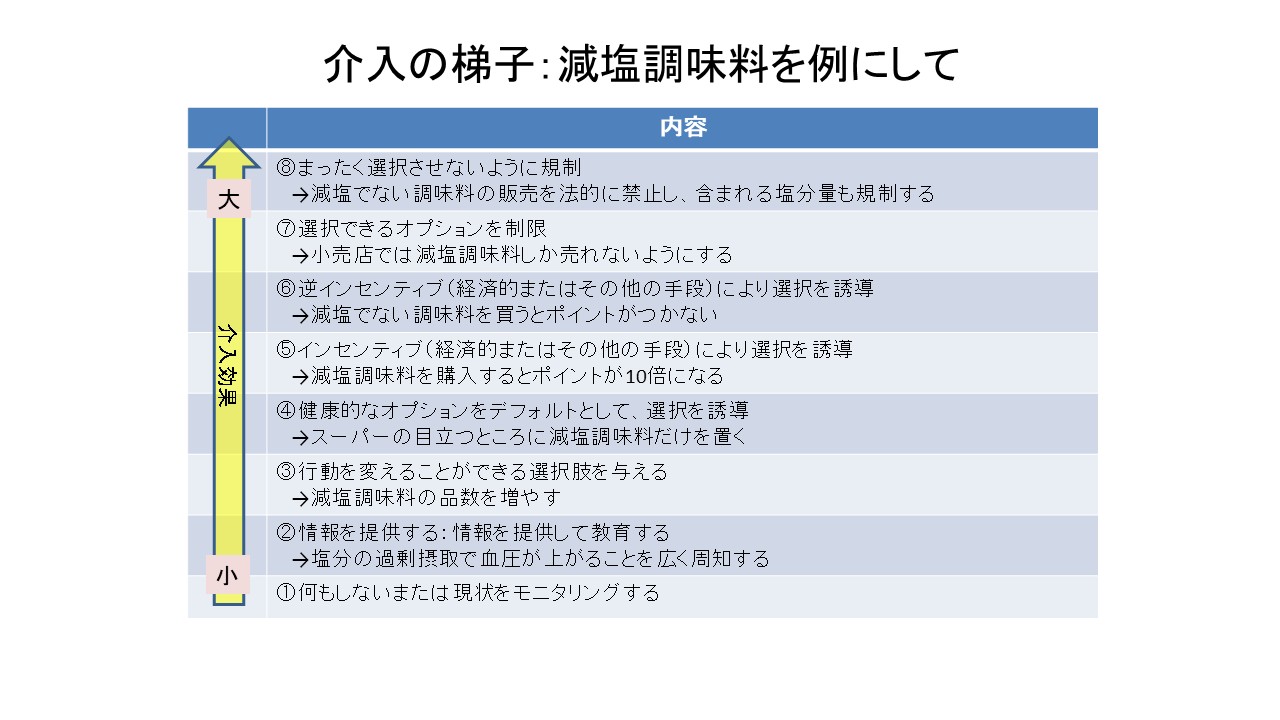

一方、ポピュレーション・アプローチは「介入の梯子」で考えます。減塩調味料を例にとると介入効果が小から大まで8段階が考えられます(図4)。減塩調味料の場合だと、⑦や⑧はナンセンスと思えますが、実は違法薬物の場合は⑧のように「まったく選択させないように規制」という対策が取られています。「介入の梯子」は、どこまで世の中が受け入れてくれるかということにも重要になります。

図4 「介入の梯子」(ポピュレーション・アプローチ)

減塩調味料を例にして

次に循環器病の死亡率の格差と危険因子の問題を取り上げます。EPOCH-JAPAN研究(2011~2019年度:研究代表者 岡村智教)では、集団間の循環器疾患死亡の格差の約20%が主要な危険因子(血圧、総コレステロール値、喫煙、糖尿病、BMI)で説明できました。この結果は、主要な危険因子への対策を行って、循環器死亡率の地域格差の解消を目標とする際の目安になると考えられました。一方、危険因子の管理のみでの格差縮小の限界も示唆しており、社会環境の改善などの広範なアプローチも必要です。「健康日本21」(第三次)では、社会環境整備の目標値として、①社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上、②自然に健康になれる環境づくり、③誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備、を挙げています。これらは健康的で暮らしやすい社会を作っていくことが非常に重要だと思います。

最後に、スティグマ(差別や偏見)と過度の自己責任論への警鐘について触れます。先頃開催された日本学術会議(令和7年2月24日)での議論で、"「生活習慣」に関する個人責任が過度に強調されることで、差別や偏見に繋がる懸念が増大しており、その対応が名称導入30年を経て改めて必要とされる"といった言及がありました。生活習慣に気を配っても発症する方々は存在するので、過度の自己責任論には危惧を覚えます。発症してしまった方々を、医療がどう治療しケアするかも非常に大事であることを強調したいと思います。