講演1:健康ハートの日 40年の歩み

―循環器病の発症予防、再発予防、重症化予防、そしてフレイル予防

和泉 徹 先生

日本心臓財団の設立と「健康ハートの日」の制定そして活性化

循環器病予防の全体像は川の流れにたとえられます。上流は清らかですが、悪い生活習慣が引き金となって多くの循環器病が下流に発症してきます。一度発症すると、時に再発・重症化したりします。したがって、循環器病の臨床においては、早期(上流)からの発症予防が強調されています。ここで日本心臓財団による心臓病の予防啓発活動「健康ハートの日」の40年の歩みを振り返ってみたいと思います。

日本心臓財団による「健康ハートの日」制定には、先人の熱い思いが込められています。日本心臓財団は、1970年、わが国の心臓病撲滅を目的として医学界と経済界が協力して設立されました。設立には世界の心臓病予防の父White PD教授による勧めが大きく影響しています。初代会長には経団連評議員会議長(当時)の佐藤喜一郎氏が就任しました。現在も、日本循環器学会において「日本心臓財団佐藤賞」として名を残し、その栄誉が長く讃えられています。初代副会長には関東中央病院院長(当時)の美甘義夫先生が就任しました。こちらも日本循環器学会学術集会において「美甘レクチャー」としてその名が残されています。美甘先生が残した「予防に勝る治療はありません」という言葉は名言と思われます。(図1)

図1

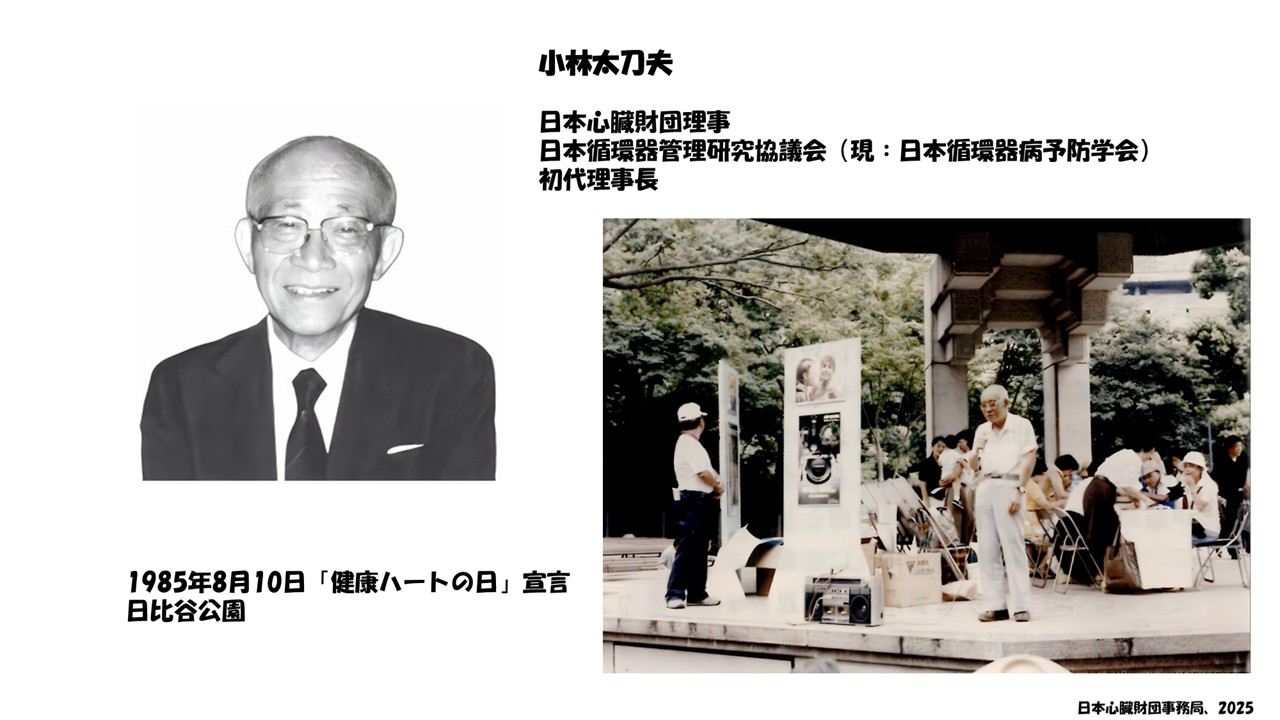

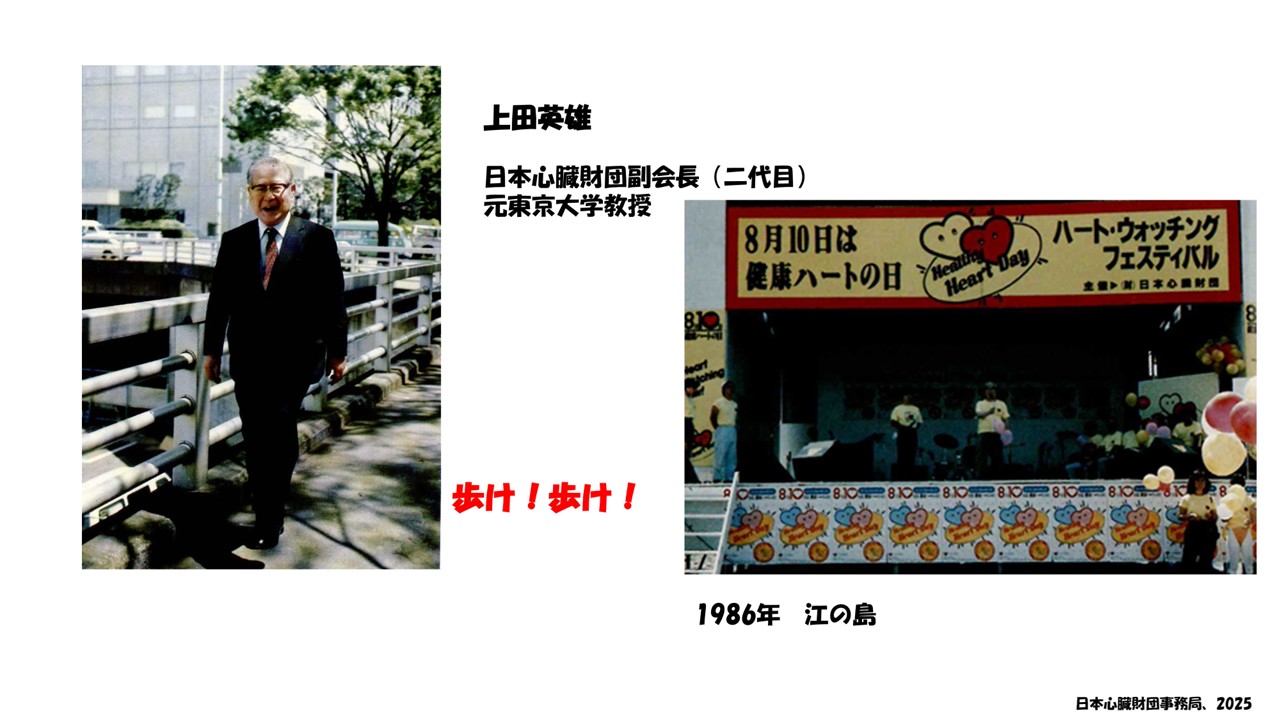

日本心臓財団は設立15周年を迎えた1985年、「高齢化が進むにつれて増える心臓病に対応するには、国民の予防意識の向上が不可欠である」と考え、8月10日が810(はーと)と読み取れることから、覚えやすいように語呂合わせでこの日を「健康ハートの日」と定めました。日本心臓財団二代目副会長(当時)・元東京大学教授の上田英雄先生、日本心臓財団理事(当時)・日本循環器管理研究協議会(現:日本循環器病予防学会)初代理事長の小林太刀夫先生、日本心臓財団理事(当時)・日本ライフ・プラニング ・センター初代理事長の日野原重明先生らの発議によるもので、これまでの病気という後ろ向きのイメージから"健康ハート"と命名することにより、明るく陽性なイメージでこの8月10日を中心に新しい国民運動を展開しようと始めたものです。小林太刀夫先生は1985年8月10日に日比谷公園にて「健康ハートの日」を宣言し、日野原重明氏は「血圧を測ろう」と呼びかけ、東京駅八重洲地下街で血圧測定が行われました。上田英雄先生は「歩け!歩け!」と唱え、日比谷公園から北の丸公園の間を往復されました。(図2,3,4)1986年には江ノ島、1988年には新宿駅前、1990年には大阪・国際花と緑の博覧会会場でのハート・ウォッチング・フェスティバルと、全国に運動が広がって行きました。

図2

図3

図4

この「健康ハートの日」を飛躍的に活性化させ、内容を充実させたのが、杉本恒明先生(日本心臓財団顧問・関東中央病院名誉院長)です。日本心臓財団が設立30周年を迎えた2000年、東京国際フォーラムで開催された「健康ハートの日:心臓いきいきハートフェア」では、自らが体力測定(運動負荷試験)に挑戦されています(図5)。またAED(自動体外式除細動器)が一般市民に解禁された2004年には、早くもAEDと心肺蘇生の普及活動を健康ハートの日に包含させました。

図5

21世紀に入って迎えた日本の循環器病医療の構造的変容

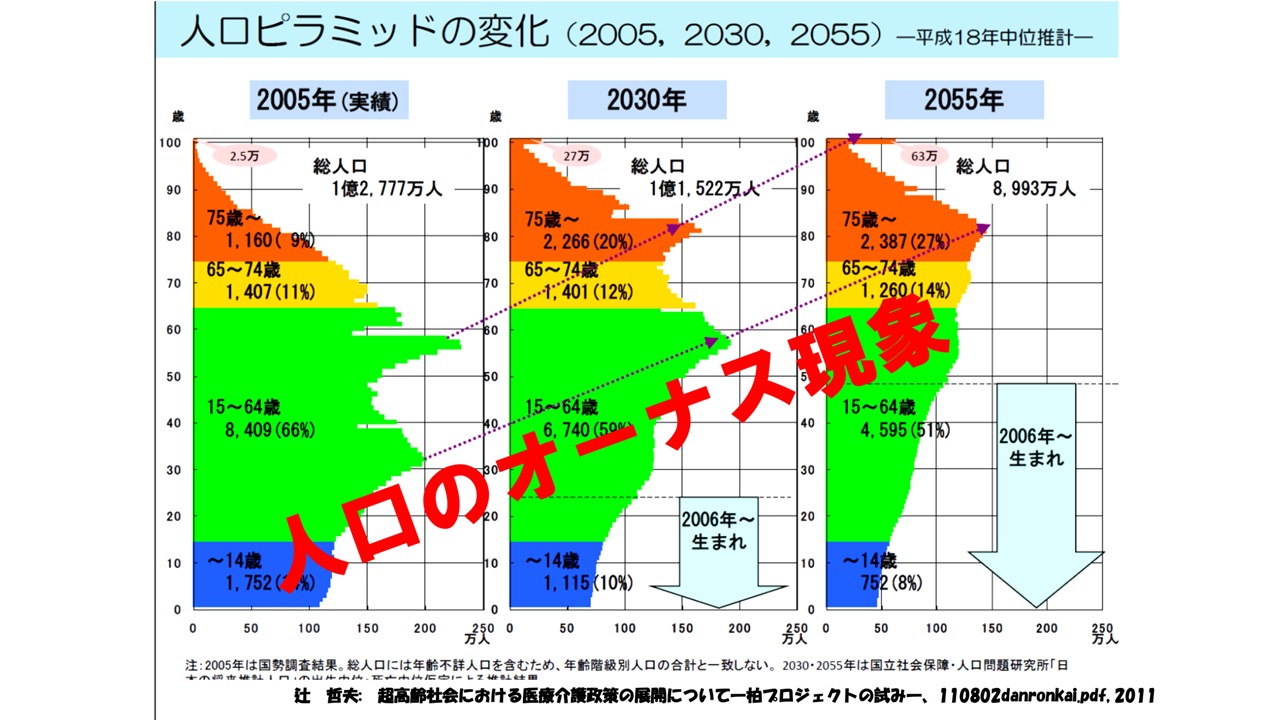

21世紀になると、生活習慣の悪化によって次々とドミノ倒しのように循環器病が発症してくることが問題になり始めました(メタボリックドミノ)。この負の連鎖を予防しようと、特定健診が大々的に始まったのです。さらに2005年になると予想よりもずっと早く、わが国に人口減少と少子化が到来していることが分かり衝撃が走りました。その後、現在に到るまで年間80万人の人口減少が進行しています。すなわち、世界のトップを切って「人口のオーナス現象」(オーナス=労働人口の減少が経済成長の負担となること)が進行中です1)。(図6)図6

そのフロントで循環器病予防が機能しているわけです。そうした中、東京駅八重洲地下街や丸の内オアゾ、新宿高島屋などで、「健康ハートの日」には、日本を代表する循環器病診療のベテランの先生方によって健康相談などの活発な活動が行われてきました(図7)。市民との直接の触れ合いの場であるこうした活動に、全国各地の循環器病院も呼応するようにもなりました。

図7

2009年、「健康ハートの日」啓発活動は現在の日本心臓財団理事長 矢﨑義雄先生に引き継がれました。その頃、わが国の人口は指数関数的に高齢化してきました。2020年頃からは一息ついたようでもありますが、80歳(傘寿)以上の人口は増え続けており、今やわが国の人口の10人に1人が80歳以上となっています2)。

2011年3月には東日本大震災が発生しました。日本心臓財団は日本循環器学会と協同し、AED企業の協力のもと被災地の仮設避難所にAEDの無料貸出しを行いました。そしてこの年より、健康ハートの日周辺に全国各地にてAEDと胸骨圧迫の講習を実施する「全国でPUSH」運動を大阪ライフサポート協会とともに始めます。

この頃からフレイル(虚弱)問題が顕在化してきました。このフレイルというコンセプトは80歳以上の特徴をよく現しており、疾病による老化現象と生理的な加齢現象の足し算と掛け算で進行していきます。これに加えて循環器病の最下流に位置する心不全の患者像をみると、80歳以上が全国的には50%以上を占め3)、地方では75%以上を占めて高齢者(平均年齢84.7歳)心不全がパンデミック状態になってきています4)。

こうした医療・介護・福祉の正面課題に適切に対応すべく法的整備が進められ循環器病対策基本法が登場しました。その中では循環器病予防が大きく取り上げられていますが、これも健康ハートの日の啓発活動の長年にわたる成果の一つといえるでしょう。

循環器病予防ではオール日本での取り組みが必須です。2017年からは日本循環器学会が本格的に参入し、今や「健康ハートの日」は日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の四団体の共同開催という形になっています。さらに日本循環器病予防学会と日本循環器看護学会の二団体の後援を受けています。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるバンデミックの非常事態を経て、「健康ハートの日」には各地で代表的建物などが健康ハートを象徴する赤色にライトアップされるようになりました。Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)もこの活動に賛同し、スタジアムでの啓発ブースの設置やオーロラビジョンでの啓発動画を流すチームも増えてきました。(図8)

図8

最後に循環器病予防医学の大家である上島弘嗣先生(滋賀医科大学名誉教授)のお言葉を紹介して終わりたいと思います。先生は心臓手術とカテーテル心筋焼灼術という大きな負担を経験されましたが、先頃、先生のガイドで京都東山を半日かけて散策する機会を得ました。その折り、「健康ハートとはなんでありましょうか」との質問に対する先生のお答えはきわめてシンプルなものでありました。「健康ハートとは、(心臓が)静かなること」。素晴らしいお答えです。「元気とはなんでしょうか」とのさらなる質問には「元気とは、スタスタ歩くこと」。お見事なお答えで、感じ入ってしまった次第です。

参考文献

1)辻哲夫 超高齢社会における医療介護政策の展開について-柏プロジェクトの試み-人口ピラミッドの変化(2005、2030、2055)平成18年中位推計2)統計トピックスNo.142 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-総務省統計局(令和6年9月15日)

3)Kaneko H,et al.:Circ Rep 2020;2:393-399

4)Obata H,et al.:J Cardiac Fail 2021;27:1203-1213